デザインシンキングとは

「デザインシンキング」とはその言葉通りデザイナーがデザイン業務を行う過程で用いる特有の思考法を指しており、

1980年代から90年代にかけてスタンフォード大学において、

より広くビジネスの場面で応用しようという取り組みが始まりました。

近年ではデザインシンキングというと、

デザイナーがデザイン過程で用いる特有の思考法やプロセスを応用し、

ビジネスの場面においてイノベーティブなアイデアを創出したり、

正解を見出すことが困難な課題を解決する取り組みのことを指します。

ユーザーのニーズとインサイト、ペインとゲイン

デザインシンキングでは「ユーザー起点で工程を進める」という前提があるため、

デザインシンキングについて詳しく触れていく前に、

まずはユーザーのニーズとインサイトについて整理しましょう。

言葉としてはビジネスの場面でよく混同されて使われがちなのですが、

「ニーズ」と「インサイト」は異なる概念であるということを理解しておくのが重要です。

ニーズ

「ニーズ」とは、ユーザーが自身で認識・整理できており直接的に要求として表現していることを指します。

例えば、引越しを検討していて新しい住居を探しているようなユーザーであれば、

- キッチンには3口のガスコンロが備わっていてほしい

- インナーガレージ付きの物件がいい

上記のように、

不動産会社の担当者に直接お部屋選びの条件として伝えていることが「ニーズ」になります。

ニーズについてはユーザーに対して定量的にアンケートを実施したり、

ユーザーインタビューを実施することによって、見出すことが可能です。

インサイト

「インサイト」とは、ユーザーのニーズからさらに深く踏み込んだ、

場合によってはユーザー自身も認識・整理できていないものも含めた、本質的に価値を感じるポイントを指します。

例に挙げた新居をお探し中のユーザーであれば、

- 主菜2品と汁物1品を同時に調理することが便利だと感じている

- ガレージに収納スペースを確保することで趣味のアウトドアを快適に楽しめると嬉しい

こういったことが「インサイト」になりますが、

重要なのは、一見同じニーズでもユーザーによってインサイトが異なるということと、

インサイトによっては必ずしもニーズに応えることが価値提供につながるわけではないということです。

例えば「インナーガレージ付きの物件がいい」という同じニーズだったとしても、

ユーザーの属性が異なれば、

前述した「趣味のアウトドアを楽しみやすい」というインサイトもあれば、

「愛車を雨風や盗難のリスクから守って管理したい」といったインサイトもあるでしょう。

また、「主菜2品と汁物1品を同時に調理することが便利だと感じている」というインサイトに対して、

仮に「主菜2品のうち1品は揚げ物を作ることが多い」という場合は、

むしろ油温度管理機能を備えた2口ガスコンロを提案すべきかもしれず、

必ずしも「3口ガスコンロが欲しい」というニーズに応えれば良いわけではありません。

このように、製品・サービスの提供価値を考える上で、

ターゲットとなるユーザーのインサイトを適切に読み取ることは非常に重要なのです。

ペイン・ゲイン

ユーザーのニーズからインサイトを読み取る上で、ペイン・ゲインという考え方も押さえておきましょう。

ユーザーは何かしらの目標や目的で製品・サービスを利用しますが、

ペインとはこの目標・目的を達成する過程でユーザーが経験する課題や不満、フラストレーション、困難のことを指し、

ゲインとは製品・サービスの利用を通じてユーザーが得られるプラスの要素や望ましい未来の状態のことを指します。

製品・サービスはユーザーのペインを解消したりゲインを得られる度合いが大きければ大きいほど、

ユーザーに対して価値を提供できていると言えます。

新居をお探し中のユーザーを一例に整理すると、以下の通りです。

項目 | 内容 |

|---|---|

ニーズ | インナーガレージ付きの物件がいい |

目標・目的 | 趣味のアウトドアを楽しみたい |

ペイン |

|

ゲイン |

|

インサイト | 駐車兼収納スペースとなるインナーガレージによって、趣味のアウトドアを快適に楽しめると嬉しい |

このように、ユーザーが直接的に表現しているニーズだけでなく、

その背景にある目標・目的やユーザーが感じるペイン・ゲインを整理し、

ユーザーが本質的な価値を感じるポイントをインサイトとして読み取ることで、

製品・サービスのあり方が大きく変わってきます。

デザインシンキングの特徴

デザインシンキングは、ユーザーのインサイトを適切に読み取った上で、

ユーザーに本質的な価値提供ができうるソリューションを考案し、

できるだけ早期にプロトタイプとして形にし、実際に価値提供できているかを検証するプロセスです。

デザインシンキングの代表的な特徴として以下の3つが挙げられます。

- ユーザー中心設計

- ダブルダイヤモンドモデル

- プロトタイピング志向

それぞれ、詳しく説明していきます。

ユーザー中心設計

ユーザー中心設計とは、製品・サービスを考案する際に、

ユーザーに価値提供ができるかや、ユーザーの目標・目的達成への貢献度合いが大きいかといった形で、

ユーザーを起点に設計をするという考え方です。

これは製品・サービスの性能や価格、技術といった、

製品や作り手の都合を起点に設計をする考え方とは完全に対義の概念です。

製品・サービスの作り手側としては、どうしても、

- 競合サービスと比べてあらゆる性能が優れているか

- 競合サービスと比べてコストパフォーマンスが良いか

- 自社の製造工程上、効率的に量産できるか

といった形で製品や作り手の都合を起点に考えがちですが、

デザインシンキングにおいてはユーザー中心に考えるべきとされています。

ダブルダイヤモンドモデル

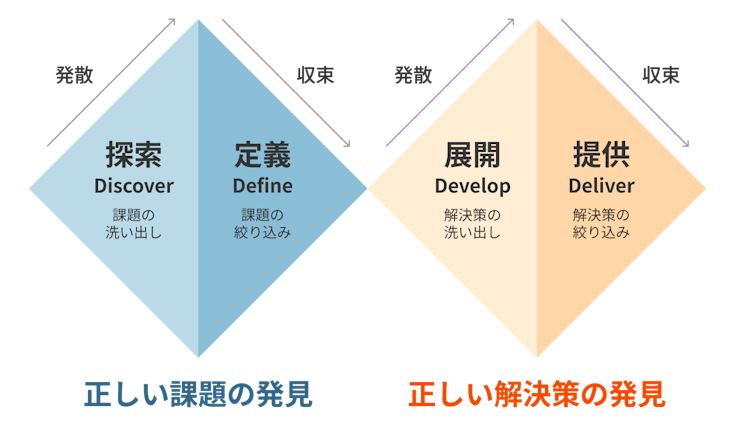

ダブルダイヤモンドモデルとは、

課題を発見するフェーズと解決策を発見するフェーズのそれぞれで、

できるだけ多くの選択肢を洗い出す発散と重要な選択肢に絞り込む収束を繰り返す考え方です。

課題や解決策を発見する手法としてブレインストーミング(ブレスト)がよく挙げられますが、

ブレストと比較し、ダブルダイヤモンドモデルの場合、

課題発見と解決策発見の2回に分けて発散と収束を行うため、

既成概念にとらわれずより自由な発想で幅広いアイデアが生まれやすいというメリットがあります。

デザインシンキングでは、その工程においてダブルダイヤモンドモデルを取り入れている点が特徴です。

プロトタイピング志向

プロトタイピング志向とは、

まずはすばやくプロトタイプ(試作品)を作って、

実際のユーザーにできるだけ早期にテストしてもらうことでフィードバックを得て、

製品・サービスのブラッシュアップに繋げるという発想です。

これは実際のユーザーに製品・サービスを届ける前に、

作り手側であれこれと緻密に計画や作り込みをしてからローンチするよりも、

実際のユーザーのリアルなフィードバックという「経験」をもとにした方が、

初期の損失も少なく軌道修正がしやすいという考え方に基づいています。

デザインシンキングにおいても1回のサイクルで、

発散と収束を経て短期間で作ったプロトタイプをもとにテストを行い、

ユーザーからのフィードバックに基づき次のサイクルでブラッシュアップする、

…といった形で改善サイクルを繰り返すような工程になっています。

デザインシンキングの工程

デザインシンキングの具体的な工程は以下の通りです。

ダブルダイヤモンドモデルにおける発散・収束とも照らし合わせてまとめてみました。

工程 | 概要 | ダブルダイヤモンドモデル |

|---|---|---|

共感・理解 | 情報を多く収集・整理し、 | 課題発見フェーズにおける発散・収束 |

定義 | アプローチすべき顧客が抱える課題を発見する | |

着想 | 課題解決できうるソリューションのアイデアを多く考える | 解決策発見フェーズにおける発散・収束 |

プロトタイピング | 最も有用なアイデアを選び、試作する | |

テスト | プロトタイプを実際のユーザーに使ってもらい、反応やフィードバックに基づき価値提供を検証する | - |

それぞれの工程について詳しく説明していきます。

共感・理解

共感・理解の工程では顧客課題の特定に繋げるために、

顧客や顧客をとりまく環境について、できるだけ多くの情報を収集・整理し、

顧客を深く理解し顧客のインサイトを把握します。

この工程では一次情報の収集や定量的アンケート、ユーザーインタビューといった手法を活用しながら、

顧客セグメントやターゲット、自社の製品・サービスのポジションを明確にし(STP分析)、

顧客にとっての価値を仮説立てるために、できるだけ多くの情報を収集・整理します。

ダブルダイヤモンドにおける、課題発見フェーズでの探索(課題の洗い出しを行う発散)に該当します。

定義

定義の工程では共感・理解の工程で収集・整理した情報や顧客にとっての価値仮説をもとに、

顧客がどういった課題を抱えているか、ペイン・ゲインがあるか、

それらの重要度・優先度はどうかといったことを検討していきます。

この工程では顧客の目標・目的・ニーズ、ペイン・ゲイン、インサイトといった情報から、

特にアプローチする有意性のある(解決できたときの価値提供の度合いが大きい)課題を特定します。

ダブルダイヤモンドにおける、課題発見フェーズでの定義(課題の絞り込みを行う収束)に該当します。

着想

着想の工程では定義した顧客課題に対して、

まずは課題を解決できうるソリューションのアイデアをできるだけ多く考えます。

この工程ではクレイジー8やソリューションスケッチと呼ばれるような手法を用いて、

細部やクオリティにはこだわらずできるだけ短時間で大量のソリューション候補を考えるのが重要です。

ダブルダイヤモンドにおける、解決策発見フェーズでの展開(解決策の洗い出しを行う発散)に該当します。

プロトタイピング

プロトタイピングの工程では着想の工程で大量に考えられたソリューション候補の中から、

もっとも顧客への価値提供にとって有用と思われる1つを選び、

短期間で作成できるようなプロトタイプ(試作)に落とし込みます。

この工程では次の工程のテストで実際のユーザーに使ってもらった際に、

価値提供の検証が可能な反応・フィードバックを得られるために必要十分であれば、

細部のデザインや機能を充実させることには拘らず、

初期の検証を短期間で実現させるためにすばやく作るというのが重要です。

ダブルダイヤモンドにおける、解決策発見フェーズでの提供(解決策の絞り込みを行う収束)に該当します。

テスト

テストの工程では実際のユーザーに対してプロトタイプを提供し、

実際に利用してもらって得られる反応・フィードバックを通して、

デザインシンキングを通して仮説立てた価値をどの程度ユーザーに感じてもらえたか、

製品・サービスの方向性はこれで良いのかといったことを検証します。

プロトタイプでのテストは実際の製品・サービスとしては正式にリリースせず、

被験者を招集してクローズドな環境のみで実施することもあれば、

カナリアリリースといった手法のように、実際の製品・サービス上でも、

段階的に一部のユーザーのみにリリースして実施することもあります。

テスト工程で検証できた内容に基づき、

仮説に誤りがあったり更なる製品・サービスのブラッシュアップの必要性があった場合は、

それを次のデザインシンキングのサイクルで取り扱う形になります。

クリエイティブ・シナリオの企画立案への活用方法

当社ではWeb接客ツール「Keenest Engagement」を提供しています。

当サービスでは、企業様が運営しているWebサイトを訪問したエンドユーザーに対して、

ポップアップ形式でバナークリエイティブを表示したり、

商品・サービスを対話(チャット)形式でシナリオとして表示しており、

こういったクリエイティブ・シナリオの企画立案にもデザインシンキングは活用できます。

もちろん、厳密にはイチからソリューションのアイデアを考えたり、

プロトタイプを作成するわけではありませんので、

当社でクリエイティブ・シナリオ企画向けに実践する場合は、

以下のようにアレンジしています(バナークリエイティブ企画の例)

- ページ解析ツールやヒートマップツール、広告管理画面、Googleサーチコンソール等から、

ツールを導入するサイト・ページに関するできるだけ多くのデータを収集

加えて、ターゲットユーザーに関するできるだけ多くのデータを収集 - ターゲットユーザーの目標・目的、ニーズ、ペイン・ゲイン、インサイトを整理し、価値仮説を定義

- ツールを導入するサイト・ページが訴求する製品・サービスが、価値仮説に対してどのように貢献するかを表現した短いセンテンスをできるだけ多く作成

- センテンスの中から有用なものを2〜3つ選択し、構成案に落とし込みバナークリエイティブ制作

- 制作した2〜3つのバナークリエイティブでA/Bテストし効果検証

まとめ

この記事ではデザインシンキングと、デザインシンキングを企画立案に活用する方法について解説してきました。

Keenest Engagementでは単にWeb接客機能をツールとして企業様に提供するだけでなく、

デザインシンキングによるユーザーインサイトを踏まえたクリエイティブ・シナリオの企画立案にもノウハウを持っており、

コンサルティングプランを通じて企画から実行までをワンストップに支援することも可能ですので、

Web接客施策をご検討の場合はぜひお気軽にご相談ください。

CONTACT見積もり・お問い合わせ

導入をご検討の場合や、

より具体的なサービス説明や見積もりご希望の場合は、

以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。